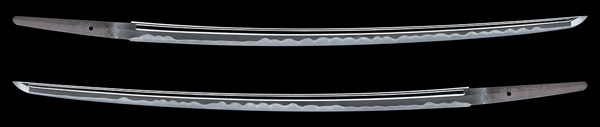

本刀は津田越前守助廣の本領を遺憾なく発揮した作品であり、地刃共に見事に冴え働き具合が特筆ものの地刃共に健全な優作です。

脇差 越前守助廣 寛文二年二月日 新刀最上作 大業物 特別保存刀剣鑑定書

Wakizashi [Echizenno-kami Sukehiro](Ouwazamono)(Saijyousaku) [N.B.T.H.K] Tokubetsu hozon Token

|

品番:WA-110217 |

|

鑑定書:Paper(Certificate): 特別保存刀剣鑑定書

国 Country(Kuni)・時代 Era(Jidai): 摂津国(Settu) 江戸時代・寛文二年(Edo era about 1662~) |

|

刃長:Blade length(Cutting edge): 46.6cm(一尺五寸四分) 反り:Curve(SORI): 1.2cm |

|

【解説】大阪新刀を代表する津田越前守助廣は、長曽弥虎徹、井上真改などと並び新刀を代表する名工の一人で、その作品は新刀最上作に名を連ね、更に山田浅右衛門吉睦の試し斬りによる切れ味の等級においても大業物に列せられております。特に大坂新刀特有の華麗な作風が支持されて、刃の冴えと明るさは新刀屈指とも云われています。津田越前守助廣は寛永14年(1637年)摂州打出村(現在の芦屋)に生まれました。通称、甚之丞といい、初代そぼろ助廣門に学び、明暦元年、師の没後2代を継ぎました。明暦3年越前守を受領し、寛文7年には大阪城代青山因幡守宗俊に召し抱えられ、天和二年(1682年)に四十六歳で没しています。作風は初期に、石堂風の丁子乱れを、ついで互の目乱れを焼き、さらに濤乱乱れという独特な刃文を創始するに至り、一世を風靡しました。そしてこの新作風は当時の大阪新刀のみならず新々刀期の諸工に至るまで大きな影響を与えています。助廣の濤乱乱れは角かかった刃が交じるものが多く見られ、刃中には荒目の沸やムラ沸が付くこと極めて少なく、大人しくまとめられたものが多いです。本作は、匂いが深く、沸粒が揃って良く沸づき、地刃が明るく冴えて、刃中に金線、砂流しが盛んに走る出来映えで、通常の津田越前守助廣の作風にスパイスを加えたような覇気が感じられる一口です。 |

お求め逃がしのございませんよう。

掲載されている商品は店舗でご覧いただけます。ご来店の前にお電話にてご確認ください。

写真画像

写真をクリックすると、拡大表示されます。拡大画像の左側をクリックすると前の写真に、右側をクリックすると次の写真に移動します。下部に閉じるボタンがあります。|

ご記入頂きましたお客様の個人情報は、日本刀・刀剣 誠友堂を運営する株式会社 銀座 誠友堂が適切かつ安全に管理いたします。個人情報の取扱いに関して詳しくは、弊社の販売規定をご覧ください。

日本刀販売 株式会社 銀座誠友堂 |

.jpg)