真澄は平井千葉の子です。本作は柴田果に習って鍛刀された脇差です。平井家に最後まで残されて大切に伝わった出来が良い御刀です。

脇差 真澄作(平井真澄=平井千葉の子)柴田果に師事して鍛刀 保存刀剣鑑定書

Wakizashi [Masumi] [N.B.T.H.K Hozon Token]

品番: SWA-080420

価格(Price): 売約済/Sold Out

(消費税込。10万円以上の商品は国内送料込)

品番: SWA-080420

Stock No.: SWA-080420

鑑定書: 保存刀剣鑑定書

Paper(Certificate): NBTHK Hozon Token

国・時代: 東京都・昭和(1926~)

Country(Kuni)/Period(Jidai): Tokyo, Syowa era about 1926

刃長 Blade length (Cutting edge) : | 34.8cm(一尺一寸五分弱) |

|---|---|

反り Curve(SORI) : | 0.7cm |

元幅 Width at the hamachi(Moto-Haba) : | 3.78cm |

元鎬重 Thickness at the Moto-Kasane : | 0.77cm |

先幅 Wide at the Kissaki(Saki-Haba) : | 3.34cm |

先鎬重 Thickness at the Saki-Kasane : | 0.55cm |

茎 Sword tang(Nakago) : | 生ぶ、筋違鑢目。目釘孔1個。 |

登録 Registration card : | 東京都 昭和26年 |

【解説】

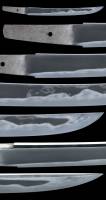

真澄は平井千葉の子です。本作は柴田果に習って鍛刀された脇差です。本名は平井真澄、港区田村町住。研師。刻銘は、真澄作、真澄作副手恒寿などと刻しました。平井家のご子息に当たる御家から出たものです。本刀は頗る出来が良い一振で、平井家に最後まで残されて大切に伝わった御刀です。真澄は柴田果と御縁が深く、この脇差も果に習い鍛刀された一口です。

体配は、刃長が一尺一寸五分弱、身幅最も広く、南北朝期の寸延短刀を模したと考えられ、寸延でありながら豪壮無比な体配の御刀です。地鉄は板目肌練れて地沸が付く鍛で、刃紋は沸出来の湾れで焼き出し次第に大互の目乱れとなる刃紋で、飛び焼き交えて皆焼風となります。刃中には足、葉入り、砂流しに金線が現れて非常に派手やかに働きます。帽子は先尖り小丸へ深く返り、棟に連ねて焼きます。たしかに見ていて飽きが来ない御刀でありますから、平井家でも大切にされて来たのだと思います。白鞘、銀二重はばき。保存刀剣鑑定書。

真澄は平井千葉の子です。本作は柴田果に習って鍛刀された脇差です。本名は平井真澄、港区田村町住。研師。刻銘は、真澄作、真澄作副手恒寿などと刻しました。平井家のご子息に当たる御家から出たものです。本刀は頗る出来が良い一振で、平井家に最後まで残されて大切に伝わった御刀です。真澄は柴田果と御縁が深く、この脇差も果に習い鍛刀された一口です。

体配は、刃長が一尺一寸五分弱、身幅最も広く、南北朝期の寸延短刀を模したと考えられ、寸延でありながら豪壮無比な体配の御刀です。地鉄は板目肌練れて地沸が付く鍛で、刃紋は沸出来の湾れで焼き出し次第に大互の目乱れとなる刃紋で、飛び焼き交えて皆焼風となります。刃中には足、葉入り、砂流しに金線が現れて非常に派手やかに働きます。帽子は先尖り小丸へ深く返り、棟に連ねて焼きます。たしかに見ていて飽きが来ない御刀でありますから、平井家でも大切にされて来たのだと思います。白鞘、銀二重はばき。保存刀剣鑑定書。