江戸中期 寛文頃に活躍した大和守源康道。良く冴えた独特の刃文が特徴となる優刀としてご紹介いたします。

刀 大和守源康道 保存刀剣鑑定書

Katana [Yamato-no-kami Minamoto Yasumichi] [N.B.T.H.K] Hozon Token

品番: SKA-100125

価格(Price): 売約済/Sold Out

(消費税込。10万円以上の商品は国内送料込)

品番: SKA-100125

Stock No.: SKA-100125

鑑定書: 保存刀剣鑑定書

Paper(Certificate): NBTHK Hozon Token

国・時代: 尾張国(愛知県)・江戸時代中期 寛文頃

Country(Kuni)/Period(Jidai): Owari(Aichi), Middle Edo period about 1661~

刃長 Blade length (Cutting edge) : | 71.5cm(二尺三寸六分弱) |

|---|---|

反り Curve(SORI) : | 1.0cm |

元幅 Width at the hamachi(Moto-Haba) : | 3.41cm |

元鎬重 Thickness at the Moto-Kasane : | 0.76cm |

先幅 Wide at the Kissaki(Saki-Haba) : | 2.60cm |

先鎬重 Thickness at the Saki-Kasane : | 0.50cm |

茎 Sword tang(Nakago) : | 切/筋違鑢目。目釘穴2個。 |

登録 Registration card : | 長野県 |

【解説】

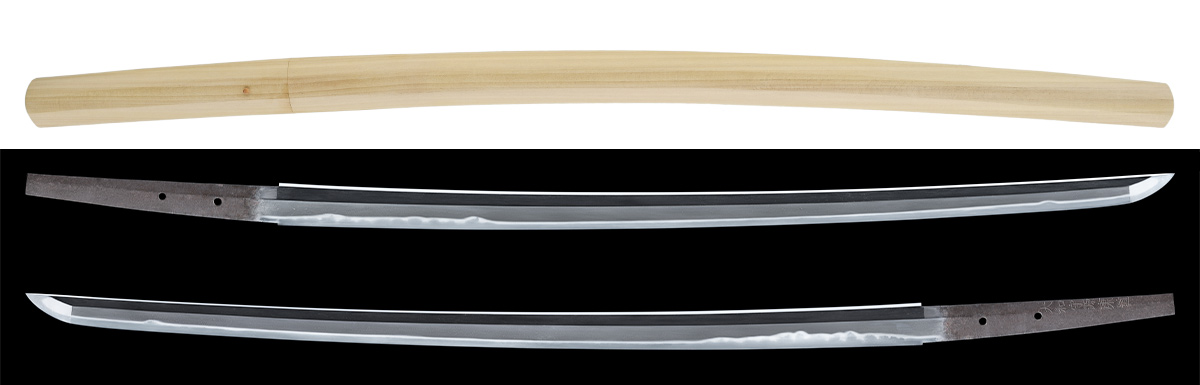

大和守源康道は、本国美濃国関(岐阜県)で、後に尾張国(愛知県)へ居を移して作刀した刀工と伝わります。江戸時代中期 寛文頃を活動期とし、寛文八年(1668)、寛文十一年(1671)に年紀を添えた作が残ります。

本作刃長が二尺三寸六分弱と磨上げながら十分な長さを保ち、身幅広く、重ね尋常で中切っ先となる刀姿を呈します。地鉄は板目肌良く詰んで地沸が良く付きます。刃文はハバキ元から互の目、尖り刃が乱れて、直刃となり、物打ち近くで僅かに乱れて切っ先へ続くなど、独特の焼刃となります。帽子はそのまま直ぐで先小丸に返ります。江戸中期 寛文頃に活躍した大和守源康道。良く冴えた独特の刃文が特徴となる優刀としてご紹介いたします。白鞘、銀着一重はばき、保存刀剣鑑定書。