本刀は後代宝寿に鑑せられた一作で、姿や出来栄えより、南北朝時代中期から室町時代初期にかけてのものとみられます。奥州鍛冶独自の風合いを呈す鋭利で豪壮な体躯の優刀です。

刀 無銘 後代宝寿 保存刀剣鑑定書

Katana [Mumei Ko-dai Hoju (later generations)] [N.B.T.H.K] Hozon Token

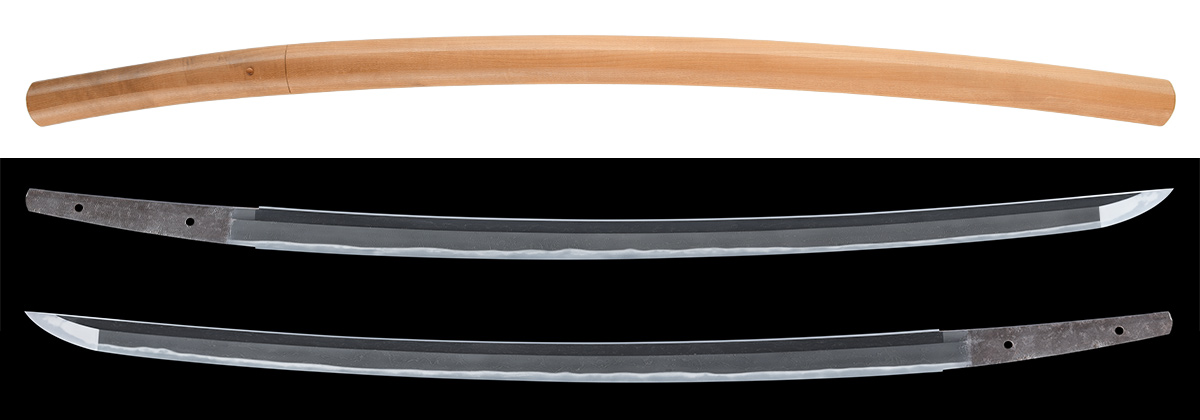

刃長 Blade length (Cutting edge) : | 69.3cm(二尺二寸九分) |

|---|---|

反り Curve(SORI) : | 1.6cm |

元幅 Width at the hamachi(Moto-Haba) : | 3.27cm |

元鎬重 Thickness at the Moto-Kasane : | 0.70cm |

先幅 Wide at the Kissaki(Saki-Haba) : | 2.80cm |

先鎬重 Thickness at the Saki-Kasane : | 0.55cm |

茎 Sword tang(Nakago) : | 筋違鑢目。目釘穴2個。 |

登録 Registration card : | 埼玉県 |

奥州の地は、古くは奈良時代より多数の鍛冶がおり、同地の奥州鍛冶が日本刀の源流を成すと刀剣古書に記されます。現存作については、そのほとんどが鎌倉時代以降となり、「舞草(もくさ/もろぐさ」や「月山」、「玉造」が代表的な刀工群として有名であります。宝寿(寶壽)は平安時代後期頃、同国を根拠地とした刀工より始まるとされ、時代下って、鎌倉時代中後期、南北朝時代、室町時代に同銘作品が確認されています。「重要文化財 黒漆太刀 宝寿(武蔵御岳神社蔵)」や「重要美術品 額銘 宝寿(一関市博物館蔵)」、「重要文化財 太刀 宝寿(静嘉堂文庫美術館蔵)」等が有名作として広く知られています。鍛は板目肌が大模様、流れ肌交じるなどして肌立ち、刃文は直刃調に互の目、小乱れ刃などを交えて総体沸づくなどの作風を示します。

本作刃長が二尺二寸九分、身幅広くあって元先で幅差なく、重ねやや薄めで、切っ先が鋭く延びた南北朝体配の力強い刀姿の一口です。地鉄は、板目肌が大模様で流れごころに、地沸を微塵に敷いて、処々荒い沸が粒立って付き、総体肌がよく現れて、同工の作域がよく示されます。刃文は、直調子に互の目、小互の目、浅い湾れなどを交えて匂口柔らかに明るく冴えます。刃中には足・葉が入り、一部湯走りが掛かって働きます。帽子はそのまま乱れて先丸く返ります。茎は大磨上げで、鉄味がしっとりと落ち着いた風合いとなります。本刀は後代宝寿に鑑せられた一作で、姿や出来栄えより、南北朝時代中期から室町時代初期にかけてのものとみられます。奥州鍛冶独自の風合いを呈す鋭利で豪壮な体躯の優刀です。白鞘、金着二重はばき、保存刀剣鑑定書。